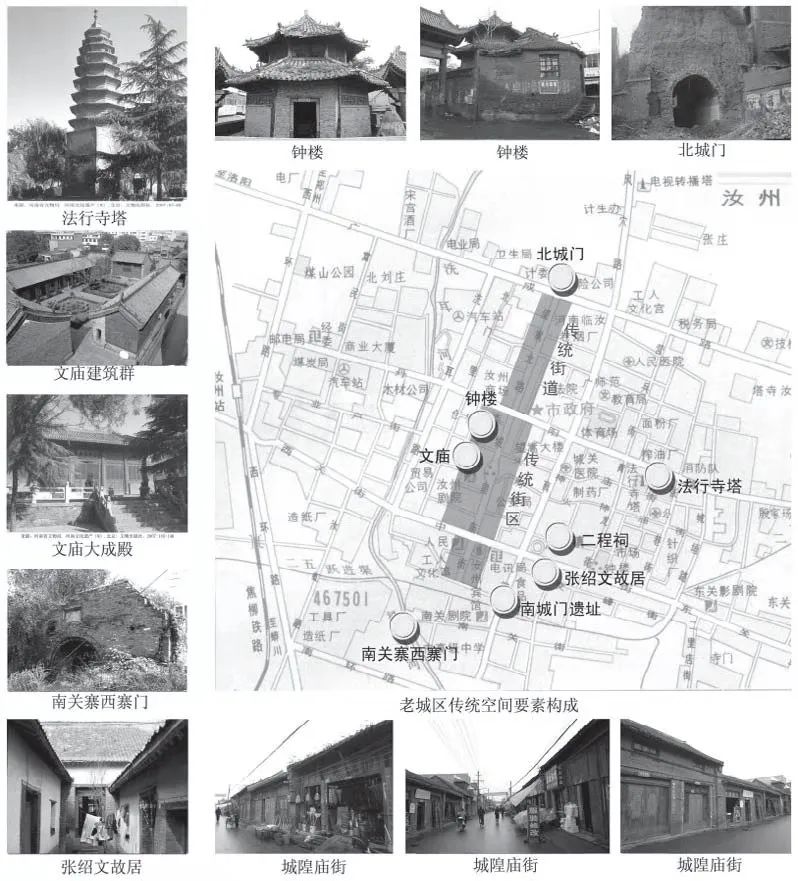

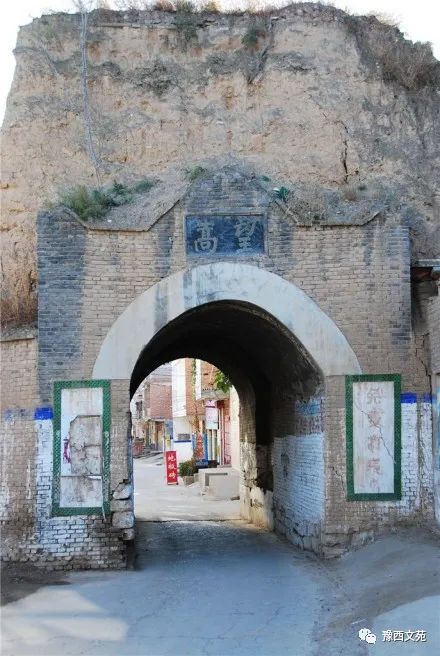

据明代《正德汝州志》、清代《清直隶汝州全志》记载,清代汝州城区街道设置基本沿袭明代,只是在原有街道上增添了一些标志性建筑。根据《清直隶汝州全志》中城图及城区街道等文字记载,笔者经实地考察走访,考证出清代以来四城门位置及主要街道、标志性建筑变迁。  清代汝州城四城门位置 东城门在东西大街(今中大街)最东头,北马道、南马道(今城垣南路)交汇处外侧,大约在今东关桥头西侧。现城垣南路应为城墙及城墙内北马道、南马道位置。西城门在西大街(今中大街西段)与西马道(今洗耳南路,坊间称作北马道)交汇处西侧。  汝州城北城门(已倒塌)北城门在今武装部东侧北门里街往北,与北关街交汇处南侧。《清直隶汝州全志》记载,北城门始建于北魏494年,距今1500多年。中华民国以来曾塌数次,民国三十五(公元1946年)重修时,时任县长陶纪元亲题匾额“望嵩”二字。(一说匾额“望嵩”二字,是1980年代,时任临汝县文化馆馆长张久益在多方搜集汝帖碑的同时,购买青砖将残存的北城门保护起来,并亲笔题写“望嵩”石匾。)河南省重点文物保护单位。2010年重修一次。2011年11月17日,下雨将北城门部分冲毁,后失修逐渐被毁掉,今只存遗址,实为汝州文化遗迹遗址保护一大憾事。北城墙自北城门向东南方向倾斜,大致沿今府后街、利民街向东南至北马道(今城垣北路)东城墙。  南城门在今南门里街与城内环马道交汇处南侧。南城墙与东城墙相交处城墙上,建有文峰塔一座,用以提振汝州文风、多出举人。文峰塔西,南城墙上另建有魁星阁一座,同样为提振汝州文风而建。  清代汝州城内主要街道分布及古今演变(一)东西方向主要街道1、东西大街、西大街东西大街、西大街为一条街,即今中大街,从东城门至西城门贯通的大街,为明清时期城内主干道。自东向西分为两部分,自东城门内至清龙街(一说青龙街,今青龙街)南道巷口,为东西大街;自清龙街南道巷口至西马道(今洗耳南路),为西大街。东西大街上,路北一侧,自东向西主要建筑有:贡院,贡院西邻张公巷,再往西为钟楼,钟楼西约150米为清龙街南道巷口;路南一侧,自东向西有三个胡同,东胡同位于今张公巷东约5米,中胡同位于今张公巷西约100米,西胡同位于今钟楼东约10米。清龙街南道巷口以西为西大街,自东向西,有吴家胡同,向北通往州治西辕门外侧;再往西是二程祠,二程祠西邻南北向的将台街(今老二门街);过将台街,往西有文庙,文庙东侧南,西大街路南有南北向的小街杏坛街;再往西有城隍庙、书院;城隍庙、书院后面(北侧)为火神庙街,在火神庙街与上嵩街(今望嵩中路)交叉口,今汝州剧院广场东北部,原先有一座大阅楼,可能为城隍庙内后部春秋楼或阅楼;再往西为关帝庙,位于今仓巷街与今中大街交叉口东侧;再往西,有仁普堂、忠孝祠,西邻西马道(今洗耳南路,坊间称作北马道)。  2、文峰街、离明街文峰街、离明街(今黎明街)为同一条街。文峰街,一作南后街,东至南马道(今城垣南路),西至南北向的面汝街(今南门里街),有三条胡同通往北边的东西大街(今中大街,同上述)。文峰街向西与离明街相接。离明街东接文峰街,西至将台街南段(今黉门堂街)。3、全盛街全盛街在离明街西偏南位置,东至将台街南段(今黉门堂街),西至黉门堂西侧丁字路口。4、豸繍街豸繍街(今县前街)为州治正门(南门)前东西街,东至清龙街,西至将台街(今老二门街)。自东向西主要建筑有:马神庙、州治 。5、天姬街、玉带街、火神庙街天姬街、玉带街、火神庙街为东西方向的同一条街,自东向西排列。天姬街(今地母庙街),东至北马道(今城垣南路),西至澄清街(今营兵街)南口。主要建筑:路北一侧有地母庙。玉带街,东至澄清街(今营兵街)南口,西至将台街(今老二门街)。主要建筑有:路北一侧临将台街有玉皇庙。火神庙街,东至将台街,西至上嵩街(今望嵩中路)南口丁字路口)。主要建筑:丁字路口西侧有火神庙。  6、法行街、夏洼街、广德街法行街、夏洼街、广德街为东西方向的同一条街。法行街(今塔寺街),东至北马道(今城垣南路),西至澄清街(今营兵街)北口。主要建筑:路北一侧自东向西为任公祠、法行寺。夏洼街,一作夏洼堂街(今下洼堂街),东至澄清街(今营兵街)北口,西至将台街(今将台街)南口。广德街(如今的后火神庙街),东至今将台街南口,西至上嵩街(今望嵩中路)北口。7、萃涣街、仁里街萃涣街、仁里街为东西方向的同一条街,今丹阳中路。萃涣街,东至北马道(今城垣南路北口),西至营兵街北口。主要建筑:自东向西路北一侧有丹阳观、太皋宫、吕祖庙。仁里街东至营兵街北口,西至望嵩街(今望嵩中路北口)。主要建筑:自东向西路北一侧有白衣堂、祖师庙、财神庙。(二)南北方向主要街道1、北马道、南马道北马道、南马道为同一条街,大约在今城垣路西侧,是紧邻东城墙内侧的一条南北大道。北马道北至萃涣街(今丹阳中路)东口,南至东西大街(今中大街)东口;东口以南至南城墙为南马道。  2、营兵街、澄清街、青龙街营兵街、澄清街、青龙街为同一条街。营兵街北至萃涣街与仁里街交叉口(今丹阳中路),南至法行街与夏洼街交叉口(今塔寺街),再往南至天姬街(今地母庙街)西口为澄清街,今统称营兵街;再往南至西大街(今中大街)为青龙街。3、将台街将台街,北至北城墙,南至南城墙,主要包括现在的广育路一部分、将台街、老二门街、黉门堂街。4、望嵩街、上嵩街望嵩街、上嵩街为同一条街,今望嵩中路。望嵩街北至北城墙,南至广德街(今后火神庙街)。上嵩街北接望嵩街,南至火神庙街。5、仓巷街北至北城墙,南至西街(今中大街),包括现在的仓巷街、北门里街。6、西马道,北至北城墙,南至南城墙,包括今洗耳北路一部分、洗耳中路、洗耳南路。   清代州城主要建筑变迁汝州城池扩建于明洪武元年(1368年),明、清两代,城垣历经修复改建。城池周围九里十三步,高二丈六尺,宽二丈二尺,濠堑深一丈八尺,宽一丈二尺,有城门三座,东曰仰京,西曰瞻洛,北曰望嵩。明代宏治年间重修,始辟南门,曰遵汝,嘉靖丁亥年(公元1527年)增筑敌楼。清代顺治八年(公元1651年)夏水灾决城,建金龙大王庙于洗耳河桥侧以镇之。康熙二十五年(公元1686年)重修钟楼、望嵩楼。雍正元年(公元1723年)重修东南城垣并建东门楼,雍正二年重修西门楼,乾隆八年重修南门及四角敌楼更铺皆完固。 至此,汝州城有城楼4座、敌楼22座。沿城四周均有壕堑,城西北角外筑堤一道,约两华里,以防洗耳河水溢。民国以来,城垣及其 建筑物已颓废殆尽,现仅存北城门及附近城墙数十米。清代汝州城内南北主干道和南门、北门分别相错,东西向主干道和东门、西门相对。  城内南部有魁星阁、准提庵、文昌宫、红门堂、南禅寺;城内中部 有文庙、城隍庙、书院、关帝庙、仁善堂、忠孝祠、火神庙、眼光庙、玉皇庙、常平仓、二程祠、神马车、贡院、捕厅、钟楼,其中县城中心地带主要有州治、二程祠、文庙、城隍庙等;城区北部有城守营、法行寺、任公祠、节妇祠、儒学、府君庙、财神庙、 祖师庙、白衣堂、吕祖庙等。 城隍庙,大门开于中大街(今望嵩中路路与中大街相交处),面阔3间,进深2间,高约6米,中为拱形门洞,上为戏楼,之后为马殿3间,再后两边为东西廊房,最后是大殿,面阔5间,供奉城隍,庙内西南角自东向西依次又建有祖神殿、灶神殿和鲁班殿,系城内一大建筑群,大阅楼原是城隍庙的附属建筑,楼基高3米,楼基呈长方形,该楼为明代所建。望嵩楼在北城门附近,唐宋时是天下名楼。楼高30米,上下三层。红石坊位于城内中大街东段,坊高、宽各10米,横跨大街,纯为红石材料。青石坊位于张公巷口东约20米处。文峰塔位于东南角城墙上,系清雍正元年(公元1723年), 为“锁镇”汝州文风不致东流而建。当时汝州是襄洛古道的交通枢纽,州城中商贾店铺林立,大小商肆千余户,州城满足不了商家的需求,故很多商人聚集在南门外做生意,汝州城外南关 沿汝河聚集众多商家,州府为了保商人不被捻军骚 扰,由州府同商人一起出资在南城墙外建一商寨。  西城门外的洗耳河桥头,旧有“许由洗耳处”石碑一座。州城西关南曾建有许由庙,在许由庙旁凿一水井,命名为“巢父井”。随着城市建设的推进,清代汝州城墙已不复存在,仅余的北城门也于2011年11月17日被雨水冲毁。北城门始建于北魏494年,距今已有1527年的历史。民国以来,东城门和西城门因居民建房挖土坍塌,南门亦不存在,老城南的商寨仅保留西寨门。目前沿中大街、南门里街、黉门堂街分布有较多的传统民居建筑和店铺。城内现存有法行寺塔、文庙、钟楼、张公巷窑址、张绍文故居等古迹,其他古迹已无存。城隍庙在1970年代扩建望嵩路时仍予保存,后以影响视线和交通为由而被拆除。望嵩楼文革时同城墙一起被毁。二程祠位于城内中大街,原为程颐、程颢讲学的地方,大门两边有石鼓一对,雕刻精致,祠堂内的房舍多为原建,近年来已基本拆毁。  如今,明清传统住宅在中大街、南门里街、黉门堂街保存较多,富户建房多数为四合头院,分上房(或称堂屋),左右厢房,上房对面盖相对间数的临街房,左首一间为大门。大财主户则有二进或三进院,最后一进为主屋,中间的房屋为过屋,也称过庭。有官职学位的人家,则按照封建礼制,在屋顶起不同格局的花脊并置鲫鱼、海马和兽头,有的还在两山墙前后各起一脊,构成五脊六兽。民国年间,大户人家为抗御匪患,有的还在院首建筑炮楼,面积有一间房子大小,一般设两层或3层, 上有枪眼,有的还有女儿墙。一般人家住瓦房,以户为单元,多为一进宅。一进宅没有临街房,一般为3间头宅院,上房高于厢房,厢房下首有的盖有二门,二门以里为内宅,二门外为前院,临街作招待外客之所。张绍文故居位于中大街中段路南,三进四方院,临街有一排门面房,进门后是东西厢房,中间一狭长过道, 经过道,到客厅,为前院。过客厅,进二院,有东西厢房,还有后楼,也称绣楼,是家眷居住的地方。绕过绣楼即是张绍文故居的后花园。  现存的钟楼位于中大街钟楼市场的南入口处。钟楼系清雍正二年(公元1724年)汝州知州章世麟改建于州署(原市纺织品公司、城关食品厂)前。楼下建一3米高的砖砌台基,楼身建于高台之上,超出城内所有房舍。楼系六角重檐攒尖式建筑,尖上置宝葫芦状饰物,楼门开于北面,东西两侧,贴台基建有台阶,台阶外有砖砌护栏,楼内铁钟解放初期被毁。文庙位于中大街黉学口北,总面积20870平方米,其中主要建筑有大成坊、文明坊、明伦堂、名宦祠、乡贤祠、大成殿、启圣宫等,为市内最大的古建筑群。建于明代中晚期,大成坊居南端,面向中大街,系单檐硬山式建筑,面阔三间,进深两间,殿台高筑。大成坊后为文明坊,文明坊后为明伦堂,再后是名宦祠和乡贤祠,为出檐廊房式。之后正中是大成殿,最后为启圣宫。大成殿系庙内最大建筑,属单檐殿式,面阔五间,进深两间。  法行寺塔位于塔寺街北侧法行寺院内。法行寺原名法华寺,北魏所建,后历代整修。法行寺塔平面呈方形,通高21.12米。上部系迭涩密檐式九层砖塔,顶部立宝珠形铜刹。塔身南壁辟圆券门,门内设方形塔心室,可达第二层,室顶用迭涩砖砌筑,塔身下部呈方形,上部为八角形,塔身呈浅橙色。方形塔身的壁面砖,虽经多次抽换,但 外形仍保唐代风格。2016年经文物专项资金修复,今辟为对外开放游园。张公巷北宋官窑遗址位于市区中大街与张公巷交会处,遗址面积12万平方米。该遗址是一处北宋重要的制瓷场地,是北宋时期专为宫廷烧制御用瓷器的官窑遗址。目前正在进行勘探发掘。 版权声明1、转载或引用本网站内容须注明原网址,并标明本网站网址(http://www.eruzhou.com)。 2、转载或引用本网站中的署名文章,请按规定向原作者支付稿酬。 3、对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网站不承担责任。 4、对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本网站内容者,本网站保留追究其法律责任的权利。 |

2017-11-16

2018-01-15

2018-01-15

2017-11-16

2019-04-30

请发表评论